知識で鑑賞するアートから、『コミュニケーション』するアートへ

東京大学の生協で、アート作品が廃棄されてしまった

この件について第一報が出たのはもう2週間くらい前だっただろうか。

「作品が破棄された」という事実。

しかしその経緯がよく分からなかったから、何か事情があったのかもしれないと思っていた。最初は。

しかし、続報を確認していると、どうもそうではないようだ。

なぜこのようなことが起きてしまったのか。

多くの批判があるだろうし、僕も大変驚き、とても虚しさを感じた出来事。

アートへの意識を育まなくてはいけない

さて、では何が必要だったのか。

そしてこれから何ができるのかと言えば、アート教育だと思うのです。

もちろん、今更どんなことをしても一度廃棄されてしまった作品は元には戻らない。しかし、もし今後、同じようなシチュエーションに直面した時に、何か違う方法があるのではないかと思うのです。

日本に「アート」文化はあるか

正直なところ、日本にはまだまだ「アート」という文化自体が希薄であると感じています。

ではアートとは何なのかと言えば、一つの考え方として、それは『コミュニケーション』ではないかと考えます。アートへの意識が非常に高い街、パリで生活しているときに強く感じたのは絵画や音楽など、アートを通したこの『コミュニケーション』でした。

パリの美術館では、小学生くらいの子供たちが学芸員と「この絵を見て何を感じる?」や「作者は何を言おうとしているのかな?」というやり取りを展開しています。

コンサートでは、気に入らない演奏には拍手をしなかったり、逆に素晴らしい演奏には一人でもスタンディングオベーション。

一方で、幼少期のころに自分が経験してきた美術教育は「知識」をもって美術を観る方法でした。この絵は何年に誰が書いたのか。この作曲家の代表的な交響曲は何か、など。

まるでその作品に関係する「正解」をひたすら覚えていくような、それがアートの鑑賞だと思っていたのです。

一つの同じ絵を観ても、音楽を聴いても、感じることは人それぞれです。何を美しいと感じるのか、なぜ美しいと感じるのか。自分自身の感覚を言語化し、他者の感覚や意見に耳を傾ける。そんなコミュニケーションが、アートの大きな大きな価値の一つだと思うのです。

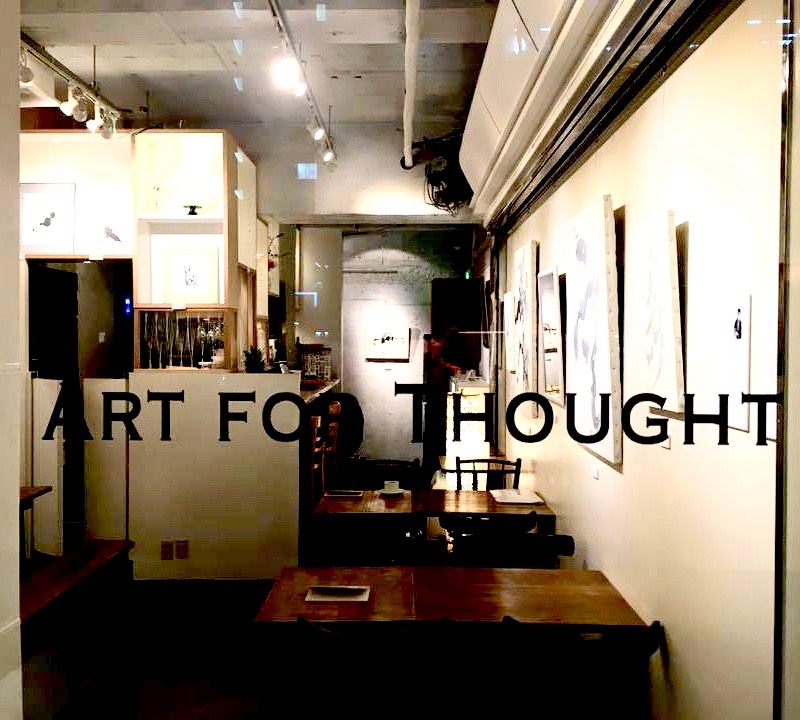

だから僕は、書道という一つのアートを通して、コミュニケーションを深めていきたい。同じ言葉に向かい合ったときに感じる、それぞれの感覚を言語化し、表現に落とし込んでいく。そんな時間を提供していきます。日本なりのアート教育に、書道で貢献していきたいと思っています。

ひとつのアートに向かい合ったときに、自分は何を感じるか、別の人は何を感じるか、作者は何を伝えようとしているのか、そういったコミュニケーションがしっかり成り立っているれば、今回のような出来事は避けられたでしょうし、今後、作品が間違っても廃棄されるようなことにはならない、と思います。

イエスかノーか、0か100かの答えを求めるのではなく、

どんなあり方が良いか、議論を深めていく姿勢を育んでくれるのが、アートという文化だと思います。

小杉 卓

関連記事