草書や行書を上手いと感じる人が多い理由を考えてみた

草書や行書の書、

それを観た人の多くが「うわ~上手いですね!」という感想を口にします。

書を称賛することはとても素晴らしいことだと思うのですが、その感想が、作品の良しあしに関わらずほぼ瞬発的に述べられているのではないかと疑問に感じることが少なくありません。それがこの文章を書こうと思った理由です。

草書や行書に対して「上手い!」と口にする人たちの反応から推し量るに、どうも「草書や行書は楷書よりも難しい」というイメージが根底にあるように思います。そのため、その作品が草書や行書であれば楷書の作品よりも上手いということだ、と考えられているのではないでしょうか。

ここで整理していきたいポイントは、以下の2点です。

1、草書や行書は楷書よりも難しいのかどうか

2、書が「上手い」とはどういうことか

1、草書や行書が楷書よりも難しいのかどうか

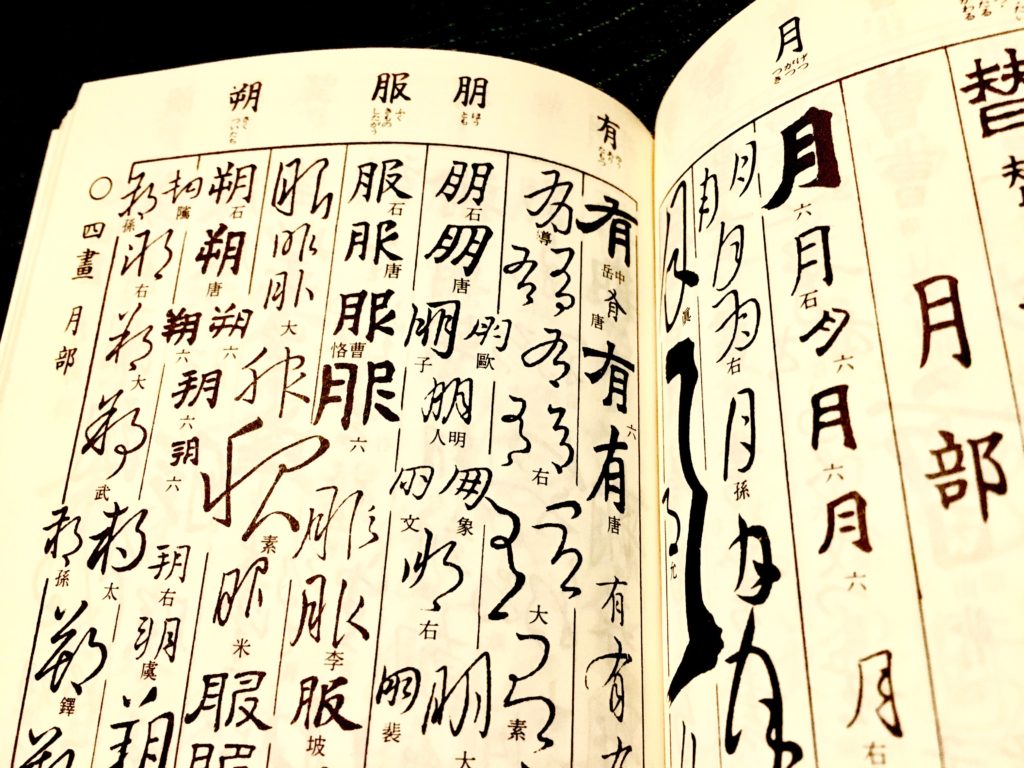

書において書体というのはジャンルのようなものです。

たとえば音楽ではクラシック音楽、ジャズ、ポップスのようなジャンルがありますね。しかし決して、ジャズをやっているからクラシック音楽をやっている人よりも上手いとか、演歌をやっているからポップスをやっている人よりも歌が上手いということではないことは理解していただけると思います。

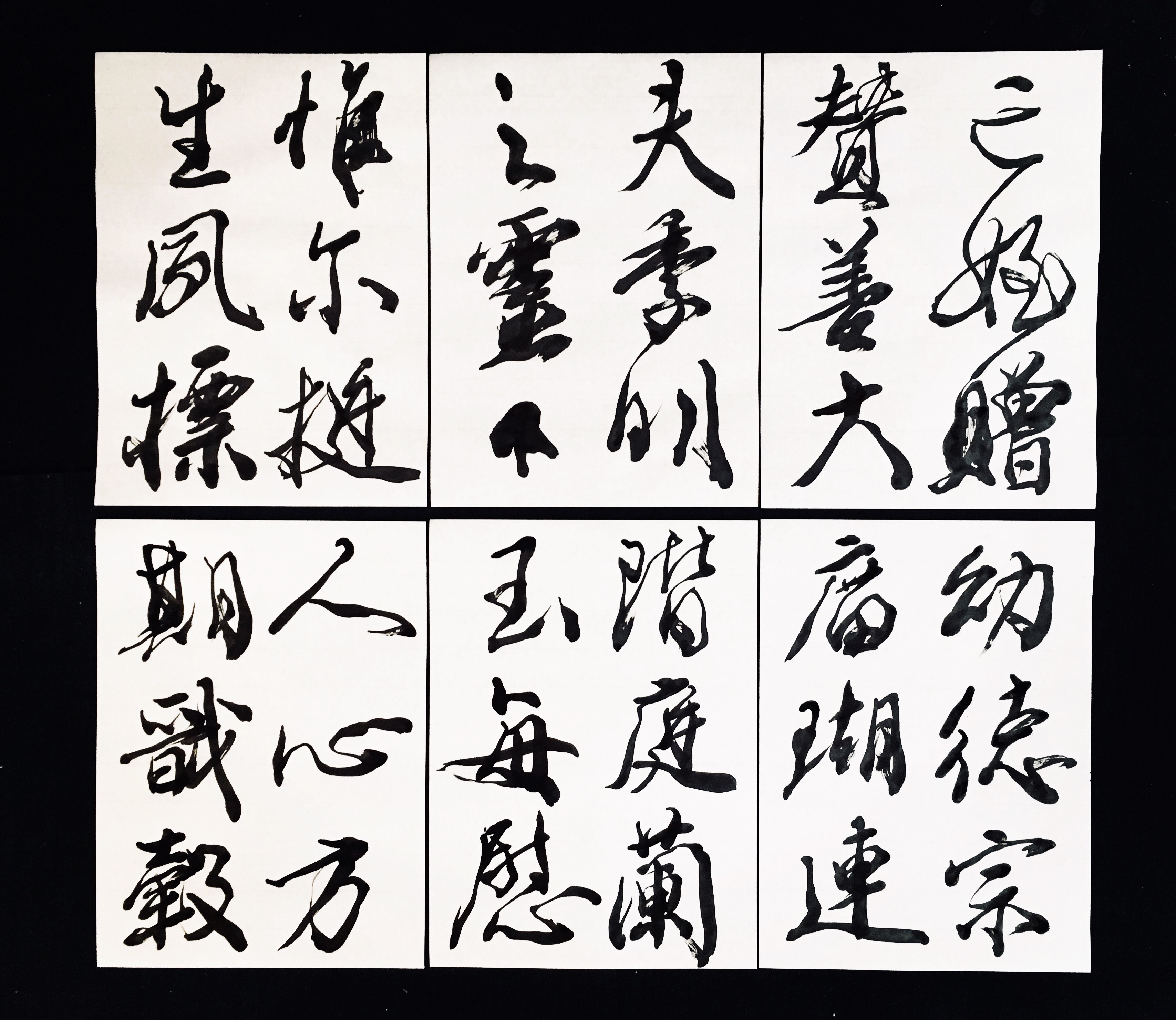

書における草書、行書、楷書はそれぞれが書体のジャンルのようなもので、どの書体が難しくてどの書体が簡単といった尺度で解釈するような類のものではないと考えています。

草書を書く人のレベルも、楷書を書く人のレベルも様々ですから、書道が上手いからといってその人が草書や行書を書くわけではないのです。正直に言ってしまえば下手な草書や行書も当然あるわけですし、反対に、びっくりするくらい上手い楷書もあります。綺麗で整った楷書を書くというのは本当に高い技術を必要とします。

書道が上手いというのは個人の技術レベルが高いということであって、決して作品の書体によって判断されるものではないと思っています。

「行書が楷書より難しい」と感じるのは、学校で習うから?

それでは、「草書や行書が楷書より難しい」と感じる人が多いのはなぜでしょうか。

それは日本の書道教育に原因のひとつがあると考えています。小中学校のころの書写・習字を思い出してみてください。小学校低学年の頃のお手本はすべて楷書だったのではないでしょうか。そして少しずつ、小学校高学年、中学校に進むにしたがって行書のお手本を見る機会が増えていきます。

書道(小学校では「書写」ですね)以外の科目、国語、算数、理科、社会などは年次が進むにつれてより複雑なことを習っていくわけですから、このカリキュラムにおいては、他の科目と同様に書道も学年が進むにつれて難しいことを習っている、そう考えるのも無理はないと思います。つまり、後に習う行書は先に習う楷書よりも難しい、と。

なぜ小学校低学年の頃のお手本がすべて楷書体なのかということについては、おそらく、漢字などの基本的な知識を習っている段階なので、文字の最も基本的な書体である「楷書」がお手本になるということなのだと思います。学習指導要領を確認したわけではないのであくまでも推測に過ぎませんが、こうした方針には納得できます。

では学年が進むにつれて、行書のお手本が増える理由はなぜでしょうか。おそらく、教育方針としては「さまざまな書体に親しむ」といったような理由があるのではないかと推測します。しかし問題は、色々な書体がある中の一つとして行書に取り組む、という前提がほとんど共有されていないことではないでしょうか。少し極端な言い方ですが、「小学校までは楷書でした、はい中学校からは行書になります」と、まるで「楷書は卒業して次は行書をやるよ」というカリキュラム。これでは、多くの人が楷書よりも行書が難しいというイメージを持つのも無理はありません。

現行の制度の中で時間をかけて書写の授業をするのは難しいということはよくわかります。1時間弱の授業の中で40人の生徒に書道の授業をするというのは、想像するだけで困難を極めます。道具はたくさん必要だし、作品を添削するときには教室内の移動が多くなるし、大勢の生徒が筆を洗うために一斉に水道を使ったり、、、。書道を専門とする人が決して多くはない国語科の教員の皆様の負担はいかほどのものでしょうか。当然、書道の授業は少なくなるでしょう。私の記憶では、自分が中学生のころの国語の授業で書道をやったのはわずか1回だけでした。

教育制度の話にそれてしまいましたが、しかし、私たち日本人が書道を語る基礎知識となるはずの義務教育は、書道についてあまりに限られた機会しか与えてくれないという現状が、たしかにあります。

2、書が「上手い」とはどういうことか

さてそして、この記事の中で整理したかったもう一つのポイントは、書が「上手い」とはどういうことかという点です。

この「上手い」という視点には当然たくさんの考え方があります。それは例えば、料理における「美味しい」の基準のように。なのでここではあくまでも私個人の考える「上手い」ということについて書いていきます。

単刀直入にいえば、書が「上手い」というのは「正確で、豊かである」ことだと私は考えています。

書における「正確さ」

正確さというのは、もっとも基本的なところでいえば文字の点画を間違えずに書くことであったり、筆順のルールに沿った運筆がなされていたりすることです。文字は記号という性質を持っている以上、その記号が意味するところをきちんと共有するということが第一義です。記号の意味は点画の数や長さ、筆順など、共通のルールの上に成り立つものですから、まずはそのルールに則って文字を書くという正確さが求められるはずです。

点画・筆順という文字の要素以外にも、手本・イメージを正確に表現するという点も「上手い」といわれる書の条件だと考えます。書写というのはつまるところ、手本を正確に再現・コピーする能力を鍛えるわけです。手本がない場合にも、その再現する技術をもって、頭の中にある「文字」のイメージを表現していけるようにするための訓練が、書写(臨書とも)なのだと思います。なので、手本や頭の中のイメージを正確に再現・表現する技術というのが、上手い書を書き上げていく基礎的な力なのだと思っています。そのためにはより鮮明なイメージを自分の頭の中に描くという力も必要になってきます。

書における「豊かさ」

「上手い」と感じられる書のもう一つのポイントは、その書が豊であるということです。この点は「正確さ」とは違って、正しいとか間違っているというような性質のものではありませんので少々抽象的な考え方かもしれません。少しでもわかりやすくお伝えするために、やはりここでもいくつかの要素に分けてこの「豊かさ」を説明していきたいと思います。

書の肉体的な豊かさ

これまたさっそく抽象的な表現で例えてしまって恐縮ですが、書の「豊かさ」をその肉体的・性格的なものに分けて考えたいと思います。つまり、実際に書かれていて見える部分と、直接的には目に見えない部分、という分け方です。

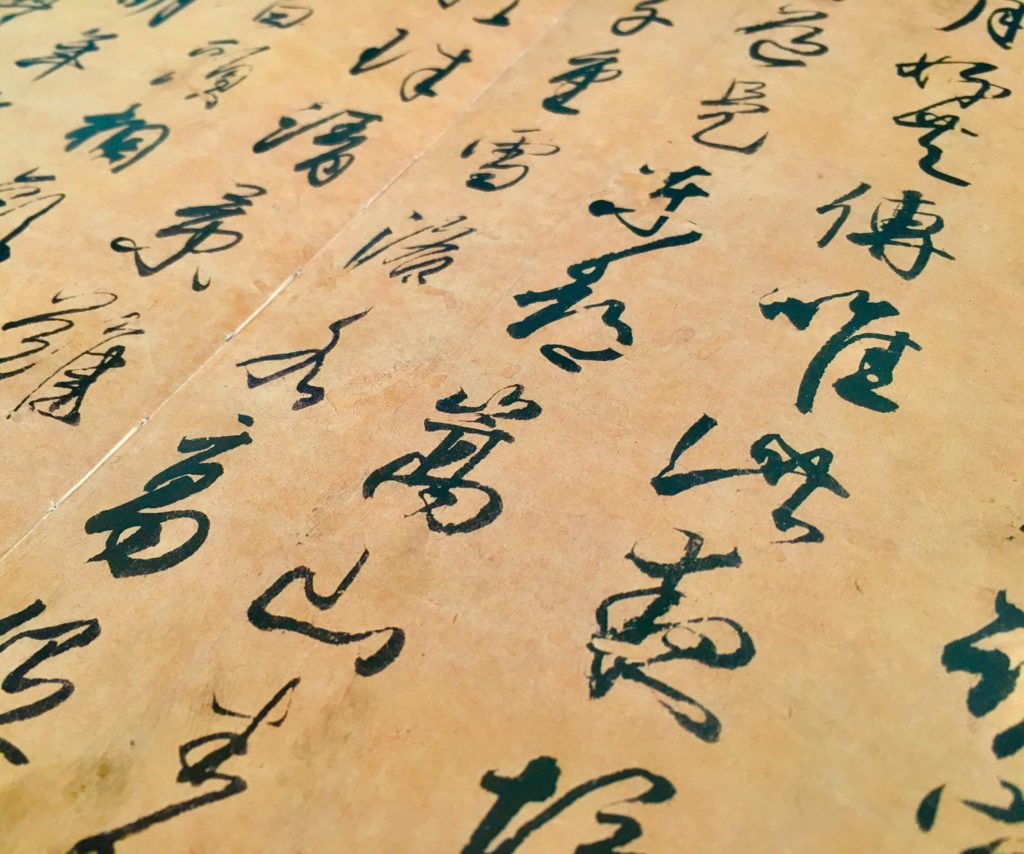

書の肉体的な豊かさというのは、線質と構成によって表現されます。質の良い筆線が、美しく構成された文字・文字列が、いわゆる肉体的に豊かな書と言えるのではないでしょうか。和紙に記された墨は平たん、かつ黒一色ですから、その線に質があるのかと思われてしまうかもしれませんが、引き締まった線というのは、スポーツ選手の筋肉のようにしなやかなものです。これは筆圧と運筆の絶妙な加減によって表現されるものなので、きちんと筆をコントロール出来ている線とそうでない線の差が、線の質量となって現れます。

また、その線の構成も極めて重要です。これはみなさんもよく耳にする「余白」という言葉でも説明できる点です。正確にまっすぐ書かれた線が何よりも美しいかと言えば、必ずしもそうではないでしょう。横線は少し右上がりに、横線は少し細めに、縦線は少し太めになど、あえて文字の中に「歪み」を加えていくことも書の特徴です。その歪みの組み合わせが、文字を美しくも醜くもしてしまうのです。また、紙全体のバランスや、文字の中の空間の作り方など、余白をいかに表現していくかで作品の印象は大きく変わります。

どれくらいの「歪み」が美しいのか、余白はどれくらい必要なのか、そういった点を学ぶためには、たくさんの優れた書にふれることが大切だと考えています。現代の作品もそうですが、とくに古典作品にはそのエッセンスがたくさん詰まっています。

書の性格的な豊かさ

目に見える部分の豊かさがある一方で、書には目に見えない豊かさもあると考えています。例えばそれは、その書は「どんな言葉が書かれているのか」という意味の部分です。作品のテーマや言葉の選び方、それは「書写」という範囲を超えて、詩や小説といった文学の趣をも感じさせる「書」の魅力をかたちづくります。

お手本にそう書いてあるから、あるいは有名な言葉だからといった理由ではなく、様々な知見をベースにした自分自身の言葉を書き上げた書ほど強いメッセージを持つものはありません。もちろん、古典的な詩や和歌を書き上げることも素晴らしい表現に違いありません。しかしその表現が、古典の言葉が持つ力に圧倒されることなく、自分の解釈や表現が正々堂々と並び立つものとして、古典が表現されることが望ましいと考えます。温故知新、ですね。

書の性格的な豊かさは、音楽を聴いたり本を読んだり旅行をしたり、様々な価値観に触れることで磨き深めていくものではないかと思っています。

書体というジャンル、書の上手さ、その先に

これまで書いてきた通り草書や行書、楷書といった書体は、書におけるジャンルのようなものであり、また、「上手さ」を支える技術や知識にも様々な種類のものがあります。

書を鑑賞する際に、一概に上手いかどうかだけをみようとするのではなく、作者が表現しようとしていることやその背景に目を向けることで、自分にはなかった価値観に触れられたり、作者の人となりが見えてきたりと、より充実した体験ができるのではないかと思います。

書き手としては、上手い書を表現したいといったとき、その「上手い」というのがどんな種類のものなのかを見つめてみたいといつも考えています。そして一つ付け加えるならば、書を感じる基準は決して「上手い」かどうかだけではないということも忘れずにいたいことです。書のさまざまな要素を組み合わせて、自分の感覚がパチッとはまるような表現ができたときの気持ちよさは、書に取り組む中で最も心躍る瞬間の一つです。

ちなみに、多くの人が

「楷書→行書→草書」の順番で書体が成立したと考えていると思います。

文字の線が、よりつながっているという点では正しいといえなくもないのですが、書体が成立した順番としては完全に逆なのです。これら3つの書体が成立した順番は「草書→行書→楷書」です。この、書体の歴史については楷書・行書・草書以外の篆書や隷書などの書体についても考えなければならないので、また後日のブログに書きたいと思います。その書体の歴史によって、なぜ楷書が最も基本的な書体なのかということが分かってきます。

最後まで読んでくださりありがとうございます!

小杉 卓

こんな記事も書いています