「鳳凰麒麟」

活字と筆線を組み合わせた作品。

これからの書の在り方、それをこの作品一つで語るなんてことは当然できるわけもありませんが、これまでの書の「機能」の変遷を考えて制作したこの一つの作品が、これからの書を織りなす全体のほんの一部の織り目にでもなっていないかと、思わないでもありません。

まずは、この作品を作ろうと思った背景から話を進めていきます。

道具以外の視点から書の痕跡をたどってみる

「書」というと、筆、墨、硯や文鎮を置いた和紙に朱色のお手本を見てきれいな文字を書くこと。多くの方はそんなイメージを抱くのではないかと思います。

小学校で、いわゆる「書道セット」を全員が購入するように、筆などの道具が書のありかたにとっては非常に大切だということもあながち否定できない一方で、「筆で文字を書くことが書だ」と、その道具だけをもって書を考えるのはとても限定的なイメージではないか、とも思うのです。

明治時代以降にひろくつかわれるようになった液体墨(墨汁)や、近年よく見るプラスチック製の硯を考えてみると、書の道具は時代の中で大きく変化してきました。

だとすれば、道具のありかただけをもって「筆を使って文字を書くこと」と考えるのではなく、もっと別の角度から書の痕跡を探ってみても面白いのではないかと考えました。

そこで注目したいと思ったのが、「機能」としての書の変遷です。

これまでの書の「機能」とは何だったのか

書家の石川九楊さんは著書の中で「『書く』という言葉の語源は『掻く』ではないか」とおっしゃっています。

それというのは、古代中国で生まれた書というものの一番始まりのありかたが、鑿(のみ)を使って亀の甲羅や石を引っ“掻く”ように掘って文字を刻んでいたことに由来しています。

骨や石といった堅いものに、がりがりと時間をかけて文字を掘っていたと考えられるわけですが、いったい何のためにそんな大変なことをしなければいけなかったか。残された甲骨文や石碑を読み解くと、それは天候や吉凶を占ったり為政者のシンボルを後世に残すためだったと考えられています。これが3,000年くらい前のはなしです。

ここでいう書の「機能」は、占いや後世への記憶、だったわけですね。

少し話がそれますが、みなさんパソコンで作成したデータをUSBとか、最近はクラウドを使う人も増えてきましたが、いずれにしても何らかの記憶媒体に「保存」すると思います。

文字情報をデータとするならば甲骨文や石碑にもデータが格納・保存されていると解釈できると思うので、史実ベースで考えると、人類史上もっとも長期間データを保存してきた記憶媒体は石と骨、ということになりますね。保存期間はなんと3,000年ですから。

骨や石に比べて紙の保存期間は少し短くて、今のところ1,500~2,000年くらいです。

そのくらいの時代になると、製紙技術の発達に伴って書の媒体が石から紙へと変わってきます。とはいっても石に掘られる書がゼロになったということはなく、現代社会にもそのスタイルは残っていて、たとえばハンコや墓石などは掘られた書といえます。

書のメイン媒体が紙になった時代、多く書かれたのはいったいどんな「機能」を託された書だったのでしょうか。

考えるヒントとして、私たちが博物館や美術館を訪れたときの展示を思い出してみましょう。その展示の多くは年代順に陳列されていると思いますが、西暦1,000年前後の時代の展示室にはどんなものが飾られているでしょうか?

たとえば上野の東京国立博物館の常設展示を思い出してみると、日本の奈良時代から平安時代にかけての展示室には、紙に書(描)かれた美術品として仏教の経典や絵巻物、物語、和歌や書状・手紙などが展示されています。

紙という媒体を通しての書の「機能」は、読み物や鑑賞、そしてコミュニケーション手段としてなど、様々に発展してきたことが分かります。

石や骨から紙へ。

道具は時代によって変わっていますが、共通しているのは「言葉を記す」という役割です。

占いであれ記録であれ、手紙や物語であれ、さまざまな時代文化の中で「言葉を記す」という役割を担いながら機能してきたことを、私たちは書の文化として紡いできたのかもしれません。

Twitterも、書?

「言葉を記す」ことを書と解釈するならば、

そこにあらわされる文字は、古代それが骨や石に刻まれていたように必ずしも紙に書かれていないし、筆で書かれているとも限りません。

そこで、現代において書はどんなところに潜んでいるのかを考えると、教育上の書写以外にも、パソコンで文章を書いたり、LINEでメッセージを送りあったり、そんな言葉のやり取りもまた書であると解釈することも可能ではないかと、少々強引な考え方であることは承知の上で、私は考えています。

実は、先日ラジオに出演する機会をいただいたときに、「昔の和歌のやりとりを書だとするなら、もしかしたら現代のTwitterも書だといえるかもしれませんね」などと、そのときは深く考えもせずにポロリと発言してしまったのですが、その後いろいろと考えているうちにどうもそうなんじゃないかと思うに至った次第です。直感は侮れません。

ということで、

「言葉を記す」という機能を軸にして考えるならば、その入力手段がキーボードだろうとスマートフォンだろうとタブレットだろうと、それもまた書のありかたのひとつといえるのではないか、そう思うのです。

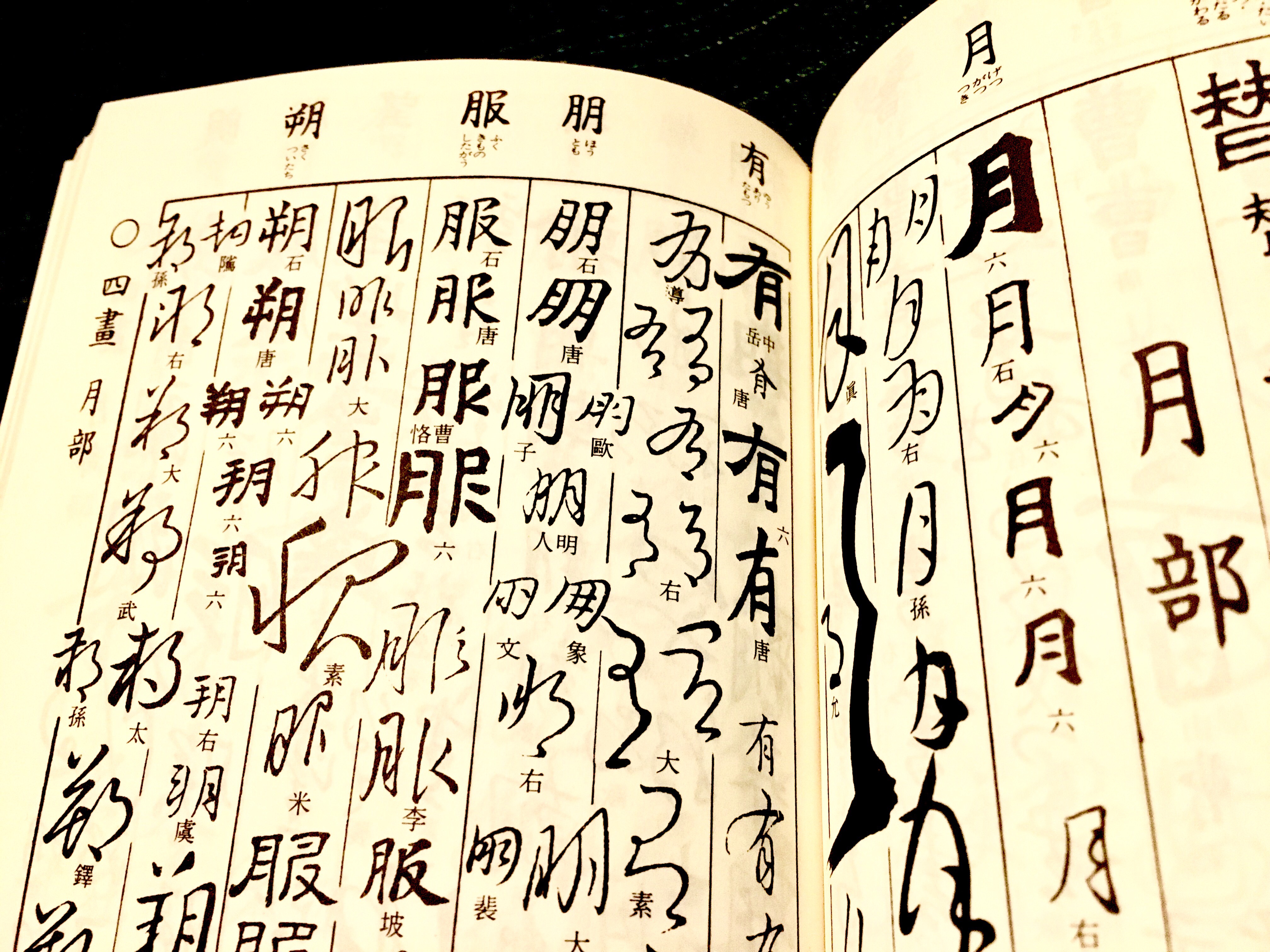

版画や活版印刷を経て、文字表示の方式はデジタルの活字となりましたが、石の書が3,000年前から現代にいたるまで絶えずに活用されていることを考えても、当然ながら筆書きの書もそう簡単には「お役御免」にはならないでしょう。

それでは筆書きの書は、これまでの痕跡をもとにこれからどんな機能を担っていくのでしょうか。

音楽や絵画に、そのヒントがあるかもしれない

これまで書が担ってきた記録や伝達といった機能は、コンピューターによって大きくそのありかたが変わりました。しかし、だからと言ってこれまでの筆書きという書のスタイルの機能が活用される場面が皆無になったとは考えていません。

むしろ筆書きの書の機能は、これまでの大量の情報記憶や情報伝達から解放されて、新しいものに変わっていくのではないかと考えます。その新しい機能として私が考えるのが、「鑑賞」に応えるための抽象性です。

音楽や絵画などの芸術文化のありかたを学んでいくと、その考え方がよりはっきりしてきます。

音楽表現や絵画表現が、単なる音声伝達や状況記憶としての機能を担っているのではなく、人間の鑑賞の希求に応える芸術表現として発展してきたこと。これは、情報記憶/情報伝達という機能から解放された書のこれからのありかたのヒントになると考えます。

これからの書は、

早く大量の言葉を書くのではなく、

時間をかけてでも、文字数の量にとらわれることなく、豊かな言葉に触れるためのもの。

そんな機会をつくっていくことができるのではないでしょうか。

その場合、文字の視認性や機能性が必ずしも重要な要素にはなりません。むしろ鑑賞者を常識の外側に導くための表現が求められることになり、それはごく自然に文字の抽象化を促すのではないかと考えます。

活字の視認性と筆書きの抽象性とをミックスする

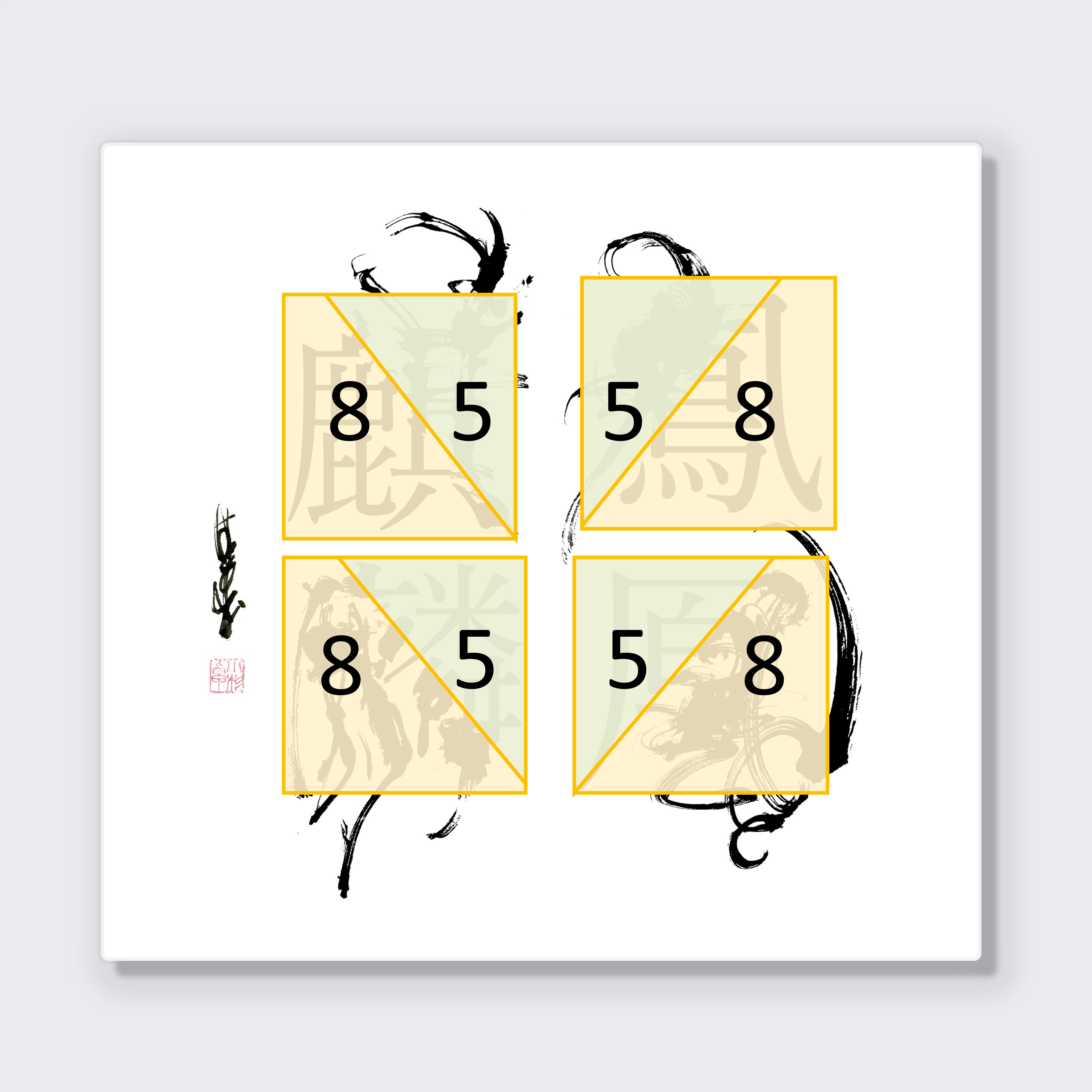

さて、ここまで書き進めてきてやっと冒頭の書「鳳凰麒麟」の制作に話がつながります。

現代の記憶/伝達の機能を担う(主にデジタルの)活字。

書のこれからの新しい機能になりうる抽象表現。

この二つの書を折り合わせてひとつの作品に仕上げたい、そんな考え方が「鳳凰麒麟」の着想になりました。

制作の狙いは

「活字の機能性と筆書きの抽象性とをミックスする」ことです。

作品をご覧いただいてわかる通り、それぞれの文字に活字の部分と筆書きの部分が混在しています。

活字と筆書きの「混在」をどのように表現するかのヒントになったのは「QRコード」です。

実は、少し前に知り合いの方からQRコードが生まれた背景やその特徴を伺う機会があり、コードの一部を固定の情報にして視認性を高めていることや、そのために解析・活用された比率(1:1:3:1:1)があることを知りました。

それがどういったものなのかは、それだけでテレビ番組ができるくらいの内容なので、ご興味のある方はQRコードを発明したDENSOさんのQRコード開発ストーリーをご覧ください。

さて、そんなQRコードにヒントをもらい、制作のポイントとして注目したのは、

・作品の一部を視認性の高い情報にすること

・説得力のある記号内容のバランス

という2点です。

まず1点目の「視認性の高い情報」という点は、作品の一部を活字によって表現することで実現できます。ちなみに今回の作品で使用しているフォントは游明朝です。

そして2点目の「説得力のある、記号の内容バランス」というのは、活字の部分と筆書きの部分をどのように、どれくらいのバランスでミックスするか、ということです。

ここで取り入れたのが、ひろく知られている黄金比【近似値1:1.618 (約5:8)】です。

おおよその文字の及ぶ範囲の面積比が5:8になるよう分割し、そこで分割される字画の分断面において活字と筆線を結びつけました。

また、題材として鳳凰と麒麟の言葉を選んだ理由としては、未来のありかたを考えるために「空想の生命」は最適の題材ではないかということ。

そして、機能性・抽象性を表現するにあたって必要とされるある程度の画数と、分割する文字の及ぶ範囲が一定のかたち(ほぼ四角形)であるという点が挙げられます。

おわりに

そうして出来上がったこの作品が、文字の機能として十分な視認性を持っているのか、鑑賞に堪えうる抽象性・芸術性を有しているのか、その答えはいずれも中途半端なものであってとても完璧なものではありません。

しかしながら、情報と鑑賞のそれぞれの機能が今後よりいっそう高度化していくと思われる書のありかたを考えるにあたり、ふたつの特性の交点として、この作品を自らの軸の一つにしていきたいと思います。

この先も、人が言葉を使い続ける限りは、機能としての書は変化し続けると思います。

言葉は必ずしも完全な手段ではないにしても、人間社会に極めて密接に根差しているコミュニケーション手段です。

とても共感。紀貫之が古今和歌集で「やまと歌は、人の心を種として、よろづ(万)の言の葉とぞなれりける」と記したように、その言葉を生み出した人や社会背景に、言葉の源がある。

その痕跡を想像しながら、補い合いながら言葉は遣われているのだと思います。 https://t.co/RiMDWvfJma

— 小杉 卓 (@takuksg13) June 3, 2020

そのありかたは、紙ベースの手紙かもしれませんし、気軽に発信できるTwitterや、あるいは今はまだ存在しない未来のアプリや道具を使ったサービスかもしれません。

その数ある機能/役割の中のどの部分を書が担うにせよ、それが人の生活を豊かにしたり、ときとして力になるような芸術であってほしいと心から思っています。

小杉 卓

こんな記事も書いています