〇〇といえば、まずはこれ。

〇〇といえば、まずはこれ。というのがどんな分野にでもあるのではないかと思います。

例えばクラシック音楽。とくにオーケストラの分野でいえば、楽器を演奏する/しないに関わらず、ベートーヴェンの交響曲第5番は誰もが一度は聴いたことがあるでしょう。「ジャジャジャジャーン」という、あの曲です。

ちなみに、この『運命』という副題が曲名として有名なのは日本だけのようで、ほかの国で「ベートーヴェンの”Destiney(運命)”」などといってもほとんど通じません。この曲を日本で販売する際に”馴染みやすいように”という、レコード会社の意向で「運命」という副題がつけられたそうです。ベートーヴェンが「運命の扉をたたく音」だと言ったという説がこの副題の根拠になっているが、その審議も定かではありません。この曲も、不思議な運命をたどっているわけですね。

名前の逸話はともかく、これだけ一般的になった曲というのは、演奏するのも、聴くのも、その時間は少々独特のものになります。演奏する側からすれば「みんなが知っている」という気負いもあるだろうし、聴く人からすれば自分の中にわずかばかりの「運命」という曲のイメージがあると、そのイメージと違う部分というのがとても気になってしまう。もちろんそれはその演奏の技術的な内容には関係なくて、例えば友達の家のカレーの味が気になるようなもので、決してマズくないんだけど、家のカレーとちょっと違うな、という具合に。

蘭亭序。書道における「まずはこれ」

蘭亭序。これほど多くの人に模倣・臨書されてきた書は他にありません。

書道といえば、まずはこれ。というのがあるとすればこの蘭亭序であることに異論はないでしょう。山川の世界史の教科書には古代中国の書家が2人(王羲之と顔真卿)出てきたと思うけど、作品名が出てきたのはこの蘭亭序だけだったように記憶している(思い違いだったらすみません)。とにかくそれくらい有名な作品。

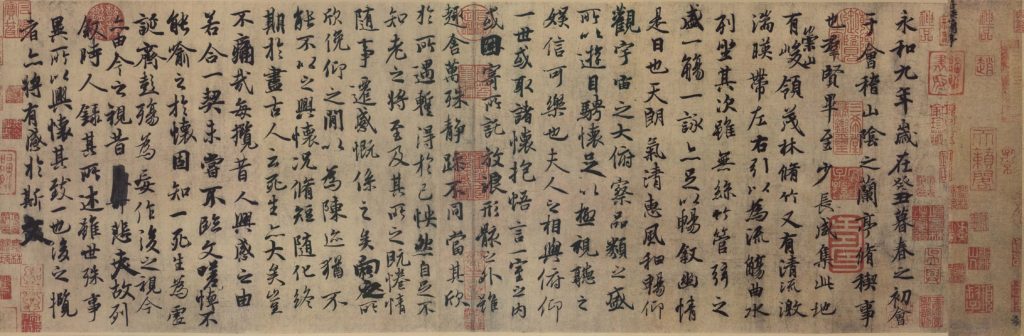

(八柱第三本《神龍半印本》北京故宮博物館蔵)

蘭亭で行われた宴の席で王羲之が酔っ払いながら書き上げたといわれる率意(人に見せるなどの意図をもたず心のままに作り上げること/卒意とも)の書。宴ののちに清書をしようとしてもその作品の出来を上回ることができなかったといいます。一文字一文字のよどみない筆致は見事というほかありません。そして全体に流れる「みやび」にこそこの蘭亭序の神髄があるように思います。

王羲之の書を愛してやまなかったという唐の太宗皇帝は王羲之の作品のほとんどをコレクションしたけれど、どうしても蘭亭序だけが手に入らず、王羲之の子孫が持っていたという蘭亭序の真筆をだまし取ったという逸話が残っています。それでその真筆をどうしたかというと、自分が死んだときに一緒にお墓に入れてしまったのです。その後の長い年月の間に、その筆跡は行方知れずになりました。というわけで、現在、蘭亭序の真筆は残っていないということになっており、後世の能書家たちが本物そっくりに書き上げたものが、その奇跡的な筆致を今に伝えています。

僕が本格的に古典の臨書をはじめた高校1年生の時、初めて臨書のお手本として取り組んだのも蘭亭序でした。きっと高校生の書道部の生徒の95%くらいの生徒さんが臨書した経験があるんじゃないかと思うくらい、「まずは王羲之の蘭亭序」という名作なわけです。有名であるがゆえに、見る人の目も肥えている。その技術レベルが上手いか下手かというのがすぐにわかりもするし、「真似る」という行為がしつくされた作品でもあります。それでも臨書の手本の第一である理由はそこに王羲之書法のみならず、書の本質的な魅力がたくさん詰まっているからですね。

同じ古典(クラシック)、音楽と書の違いは何か

ただ、先に紹介したベートーヴェンの交響曲第5番との大きな違いがあるとすれば、いやこれはクラシック音楽と書道(臨書)との大きな違いでもあるのですが、その表現が「表現」であるか「模倣」であるかという点ではないかと思います。

これは音楽と書という2つの表現の構成のちがいが大きくかかわっています。音楽において作曲者が表現するのは楽譜という記号であり、それを音として表現するのは奏者ですから、演奏されて初めて我々観衆はその音楽を享受できます。どのオーケストラが演奏する「音楽」も、すべてオリジナルの表現になりうる。クラシック音楽には作曲者と奏者という2種類の表現者があってはじめて音楽が奏でられている。一方で、書道の表現は作品を書き上げた時点で作品が完成します。それを観ることで我々はその「書」を享受します。先人の作品を臨書した作品というのは、すべてコピーということになります。

コピーだからいけない、ということではもちろんありません。誰々が臨書した蘭亭序というのを楽しむ場合もあるでしょうから、臨書も広い意味で考えれば立派な表現と言えます。。しかしながら、臨書というものの本質が「先人の書を習う」ことだとするならば、我々が芸術として享受する「表現」と臨書とは、やはり一線を画していると言わざるをえない。

書道を伝えるために大切な「様式」

例えば、

演奏会を聴きに行くとき、

「今日はどんな『運命』が聴けるだろう」というワクワク感があります。

これが蘭亭序の臨書作品を観に行くときだった場合、

「今日はどんな蘭亭序が観られるだろう」というワクワク感があるか。書に取り組んでいる僕個人としては大変ワクワクするのですが、一般的にはちょっと難しいと思います。その難しさの理由の一つが、その作品の様式にあるのではないかと思っています。蘭亭序の様式、つまり「漢文」という様式です。蘭亭序の臨書を観るとき、おそらくそれは書道に取り組んでいる人が多いと思うのですが、主にその技術を観るわけですね。ふむふむなかなか見事な線ですねとか、うーんこれはまだまだですね、などと。でも、蘭亭序の言葉それ自体を味わう人というのはほとんどいないでしょう。だってほとんどの人には漢文がわからないから。「言葉」を表現するというのが書の本質的な表現だと僕は考えているから、現代に馴染みのない漢文という様式において、言葉を表現するというフェーズで書くのは非常に難しいことなのです。

何百年も前に作曲されたクラシック音楽が今も演奏され、人々を魅了し続けているのはその「音」という様式を今でも我々が享受できるからなのだと思います。それにより、その演奏が上手いか下手かという技術的な面以外にも、その「音」がどう表現されているのかという視点(耳点)で、音楽を聴くことができる。

そうすると、現代にも通じる「言葉」の様式をもって表現することが、書をよりたくさんの人に享受してもうためには必要だと僕は考えています。それは例えば一字/少字数の表現だったり、現代文であったり。その人が使っている言語、ときには英語やフランス語。そもそも漢字の中には、モノを記号化して成り立った漢字もたくさんあるわけですから、その絵画的な表現が人に直感的に訴える部分は大きいはずです。

人を勇気づけたり、優しく包み込んだり、心を落ち着けたりする「音楽」があるように、それをできる力が「書」にもあると思っています。そんな表現を模索する日々、音楽という文化をお手本にして学ぶべきことはたくさんあるように感じています。