言葉にできないことはある。

でも、表現はできる。

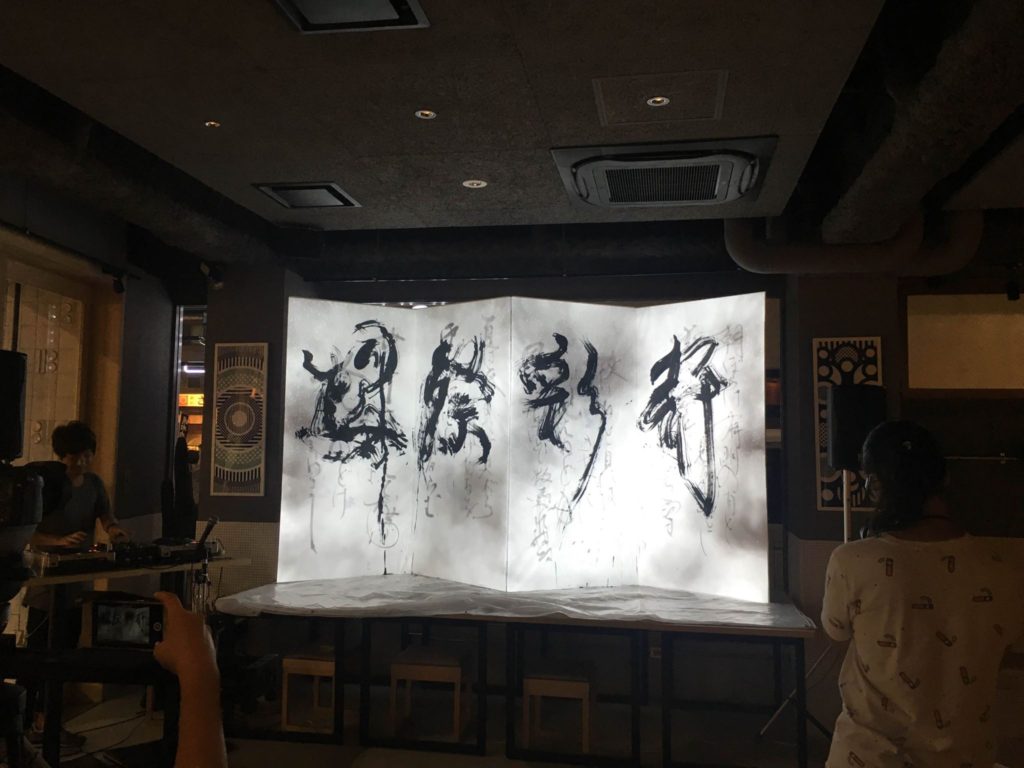

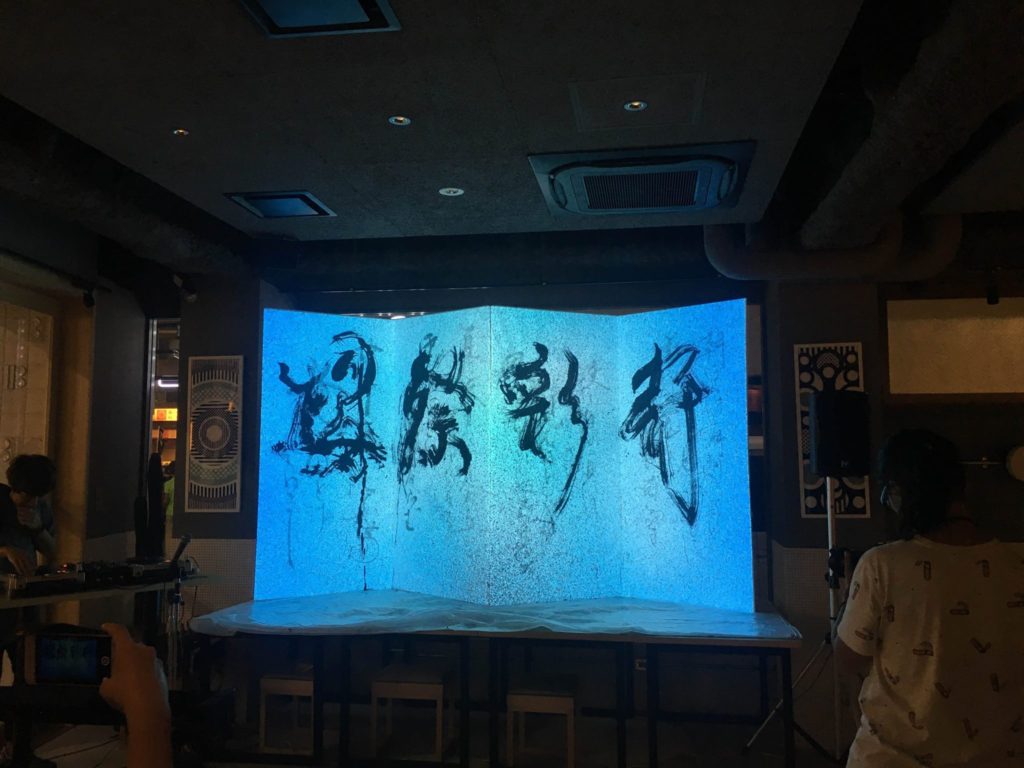

津軽三味線、DJ、プロジェクションマッピングとのコラボライブ。

事前の打ち合わせで決めていたのは、時間(5分数十秒)、紙の大きさ、テーマ「日本文化」、のみ。

究極のLiveを表現するために、

それぞれがどんな表現をするかは全く知らずに、本番一発勝負。

屏風に静かに映像が映り始め、

小気味よい音楽をDJが合わせる。

津軽三味線が響き始めたところで、筆をとる。

四枚の屏風の右側から順に、冬秋夏春の和歌を淡墨でうっすらと書いていく。

映像は右の屏風から春夏秋冬を映していく。完璧だ。

墨を濃墨に、筆を大筆に持ち替え、

和歌が書かれた上から四季それぞれを表す漢字《桜 祭 彩 静》を書く。

「春夏秋冬」と書くかギリギリまで迷ったけれど、

それだと途中で次の展開が読めてしまうからライブの面白さが半減してしまう。

モノや色、音を連想させる言葉は、

観ている人にとって、より身近な季節じゃないかと考えた。

和歌を背景に、現代にも感じる言葉を書くことで、

過去の文化の上に生きる「今」、そして時間の流れを表現。

その間、映し出されていたのは十二支。いい。

静かにパフォーマンスが終わっていく中で、

書が時間オーバーしてしまうというおまけもついたけど、

すかさず、DJと三味線が音でフォローしてくれた。感謝。

心の中にある「日本」のイメージに、

音と映像と書で、ひとつのカタチを描いた5分間だった。

それぞれの分野に流儀があって、つながりがある。

だけど、文化同士のヨコのつながりができてこそ、

三味線や書のそれぞれの文化単体だけではなくて、

「日本文化」というものが立体的に表現されていくんじゃないかな。

日本文化とは何か。

そのイメージを言葉にするのは難しい。

でも確かな表現ができた。

同じ日本語をしゃべっていたって、言葉にできないこともある。

でも、表現はできる。

なお、四季それぞれの和歌として書いたのは以下の四首。

《春》

世の中にたえて桜のなかりせば人の心はのどけからまし

《夏》

夏の夜はまだ宵ながら明けぬるを雲のいづこに月宿るらむ

《秋》

秋きぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞ驚かれぬる

《冬》

朝ぼらけ有明の月と見るまでに吉野の里に降れる白雪