藤原佐理の『詩懐紙』について、少しばかり筆を動かしてみようと思います。

僕たちが平安時代の書について学ぶとき、どうしても「三蹟」という言葉を避けて通ることはできません。それはまるで、良質なジャズのトリオについて語るようなものです。小野道風、藤原行成、そして今回の主役である藤原佐理。

三蹟の中でも佐理の書く線には、他の二人にはない「特別な揺らぎ」があります。

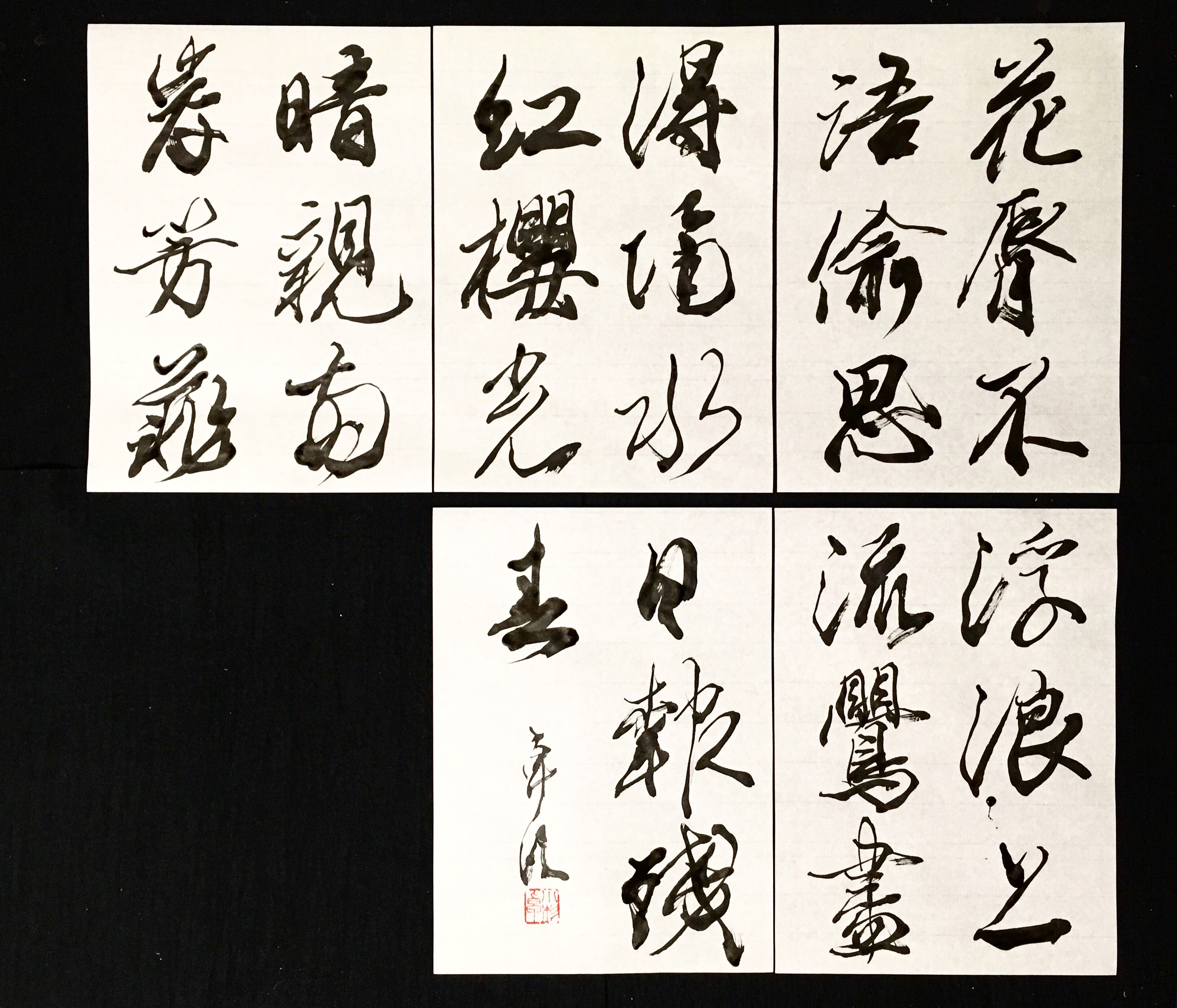

佐理、26歳の筆跡、その流動するアイデンティティ

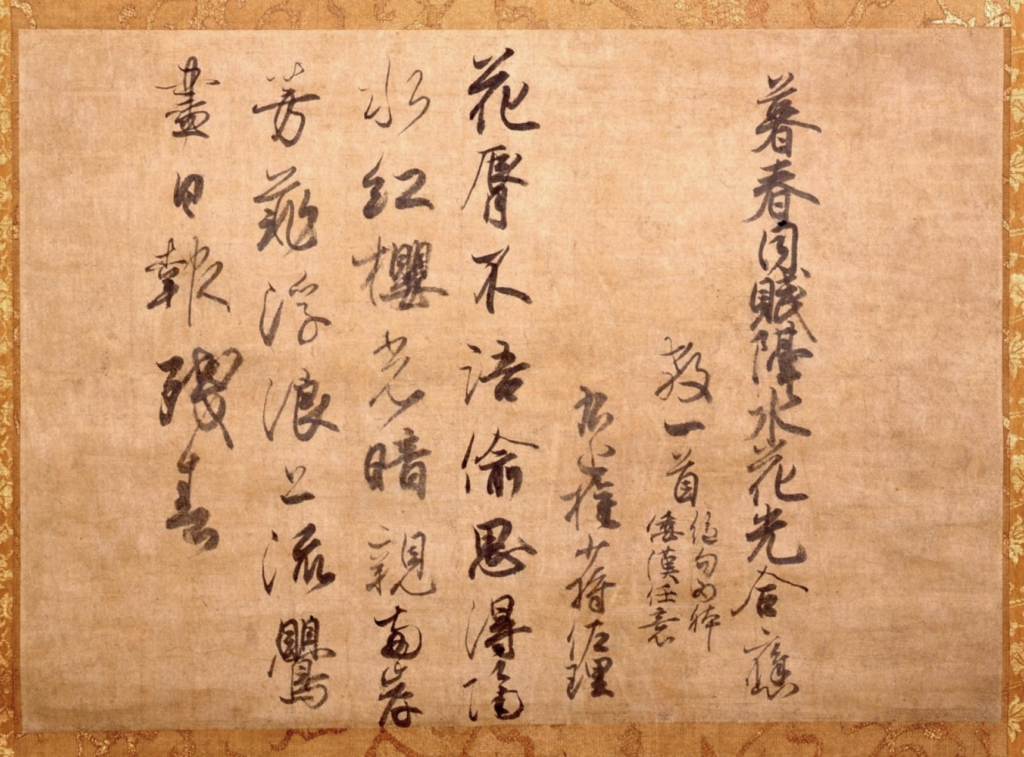

(作品画像:香川県立ミュージアム「藤原佐理筆詩懐紙」 より)

藤原佐理がこの『詩懐紙』を書き上げたとき、彼はまだ26歳でした。

26歳。それは、人生の輪郭がようやく見え始めると同時に、内側のエネルギーが制御不能なほどに溢れ出してしまう、そんな年齢です。

彼の筆線を見ていると、そこには心地よい「迷い」と「確信」が同居していることに気づかされます。

「佐跡(させき)」の躍動感。

小野道風の書が完璧な建築物のような静謐さを持ち、藤原行成の書が洗練された都会の夜のような優雅さを纏っているとするなら、佐理の書はもっと、剥き出しの感情に近い。

それまでの「唐様(中国風)」の硬質なルールを、彼はしなやかなS字の曲線で解きほぐしてしまいました。

現存する最古の詩懐紙とされるこの書には、日本人が長い時間をかけて育んできた「情緒」という名の湿り気が、インクの滲みのように宿っているように感じます。

詩の中に隠された、静かな沈黙

彼が記した漢詩には、ただの風景描写以上の「何か」が横たわっています。

まずはその原文と、僕なりの解釈を添えた意訳を見てみましょう。

藤原佐理『詩懐紙』

花脣不語偸思得

隔水紅桜光暗親

両岸芳菲浮浪上

流鶯尽日報残春

【意訳:春の名残と、届かない距離について】

花びらは何も語りはしないけれど、心の中では何かを深く感じ取っているようだ。

川を隔てて向かい合う紅い桜の木々は、春の光に包まれながら、密やかに想いを通い合わせている。

両岸からこぼれ落ちた花の香りは、波の上に浮いてどこまでも流れていき、

一羽の鶯が、去りゆく春の終わりを一日中告げている。

考察:桜は誰のメタファーなのか

ここで詠まれている「隔てられた桜」は、単なる植物の配置を説明しているわけではないはずです。そこには、決して越えることのできない距離——例えば、身分や立場の違いによって隔てられた二人の恋人のような影が、静かに落ちています。

「花脣(かしん)」とは花びらのことですが、それは同時に、語られることのない誰かの唇をも暗示しているのかもしれません。言葉にできない想いが、水面を漂う香りに託される。それはとても現代的で、同時にとても普遍的な孤独の形です。

もしあなたが香川県立ミュージアムの静かな展示室でこの書と対峙することがあれば、その線の太さや細さの中に、1,000年以上前の青年が抱えていたであろう「割り切れなさ」を探してみてください。

作品データ

- 名称:詩懐紙(藤原佐理筆)

- 制作年:969年(安和2年)

- 指定:国宝

- 所在:香川県立ミュージアム

- サイズ:32.0 × 45.0 cm

小杉 卓