近所のスーパーで買い物を済ませ、すっかり暗くなった道を一人で歩いていた。

手には夕食の食材が入ったビニール袋。重くもなく、軽くもない。アスファルトの黒い路面をぼんやり眺めていると、そこに点々と薄黄色の粒が落ちているのが目に留まった。

最初は、誰かが園芸用の土か何かを運んでいる途中でこぼしでもしたのだろうと思った。けれど、靴の裏でそれを踏んでみると、パリパリという乾いた小気味よい音がした。

僕は足を止めて、少しだけ腰を落としてそれを見た。

どうやら大豆のようだ。

そこでようやく、今日が節分だったということを思い出した。暗闇に転がっているそれは、どこかの家庭で鬼に向かって投げられた名残なのだ。

季節の変わり目というのは、いつもそんな風に、誰かが残したささやかな断片として僕の前に現れる。

ここ数日、僕は庭に少しだけ芽を出した蕗の薹(ふきのとう)を、毎朝欠かさず観察することを日課にしていた。それがいつ食べごろになるのかを見極めるのは、ある種の静かな儀式のようなものだ。

しかし、目の前の小さな変化にばかり気を取られているうちに、駐車場の隅にある梅の木は、いつの間にか紅い花をいくつも開かせていた。

僕はそこで、ふと立ち止まって息を吐く。

自分の視界が届く範囲の「春」が大きくなるのを待っている間に、世界の季節は僕の横をすり抜け、もっと先へと進んでいたのだ。

その事実に気づかされるとき、人は少しだけ奇妙な、それでいて悪くない敗北感を味わうことになる。

暦によれば、2月4日の頃から春が始まるらしい。

もちろん春に限ったことではないけれど、季節の変わり目を告げる暦というものは、僕たちの個人的な感覚よりも常に一歩か二歩、先に進んでいる。それはまるで、少しだけ正確すぎる時計のように、僕たちに時間の正しい在り方を提示する。

でも、改めて周りの景色を見渡してみれば、そこには確かに移り変わりの予兆が満ちていて、僕は結局「なるほど、その通りだ」と頷かされることになる。暦には、僕たちの視野の狭さを静かに指摘するような、不思議な説得力があるのだ。

昔の人々の思考や感性の鋭さには、時折感心させられる。

彼らは身の回りのささやかな変化をじっと見つめ、「よし、このあたりからを春と呼ぼう」と決めた。おそらくとても長い年月をかけて。

その一日を見極めるという作業には、水平線の向こうからじわじわと昇ってくる朝日を、暗い内からじっと待ち続けるような、ある種のタフな忍耐力が必要だったはずだ。

「昨日までは冬で、今日からは春です」 そう言われても、僕たちの身体感覚としてはなかなか納得しがたいものがある。

デジタルなスイッチのように世界が切り替わるわけではないからだ。

けれど「立春」という言葉の成り立ちを改めて眺めてみると、そこには一つの暗示が含まれていることに気づく。

なるほど、これは「春になる」ではなく、「春が立つ」と書くのだ。

それは、どこからか新しい季節が唐突にやってくるということではない。

もともとそこに潜んでいた春が、ある瞬間、ゆっくりと腰を上げる。それが「立春」という言葉の持つ本来の響きなのだと思う。

季節の変化は、リモコンのボタン一つでテレビの画面を切り替えるようなものではない。それは、空の色が長い時間をかけてグラデーションを描き、少しずつ濃度を変えていくプロセスに近い。

それまでどこかで静かに眠っていた春が、ようやく目を覚まし、立ち上がる。

起きてすぐの今の時間は、まだ春の本番とは呼べないかもしれない。春自身もまだ、少し寝ぼけていることだろう。でも、庭に芽吹いたあの小さな蕗の薹の鮮烈な苦味なら、春の意識をはっきりと覚醒させる役に立つかもしれない。

よし、今夜はあの蕗の薹を天ぷらにしよう。

僕はそう決めた。

油の弾ける音を聞きながら、僕は僕なりに、立ち上がったばかりの春と向き合ってみるつもりだ。

小杉卓

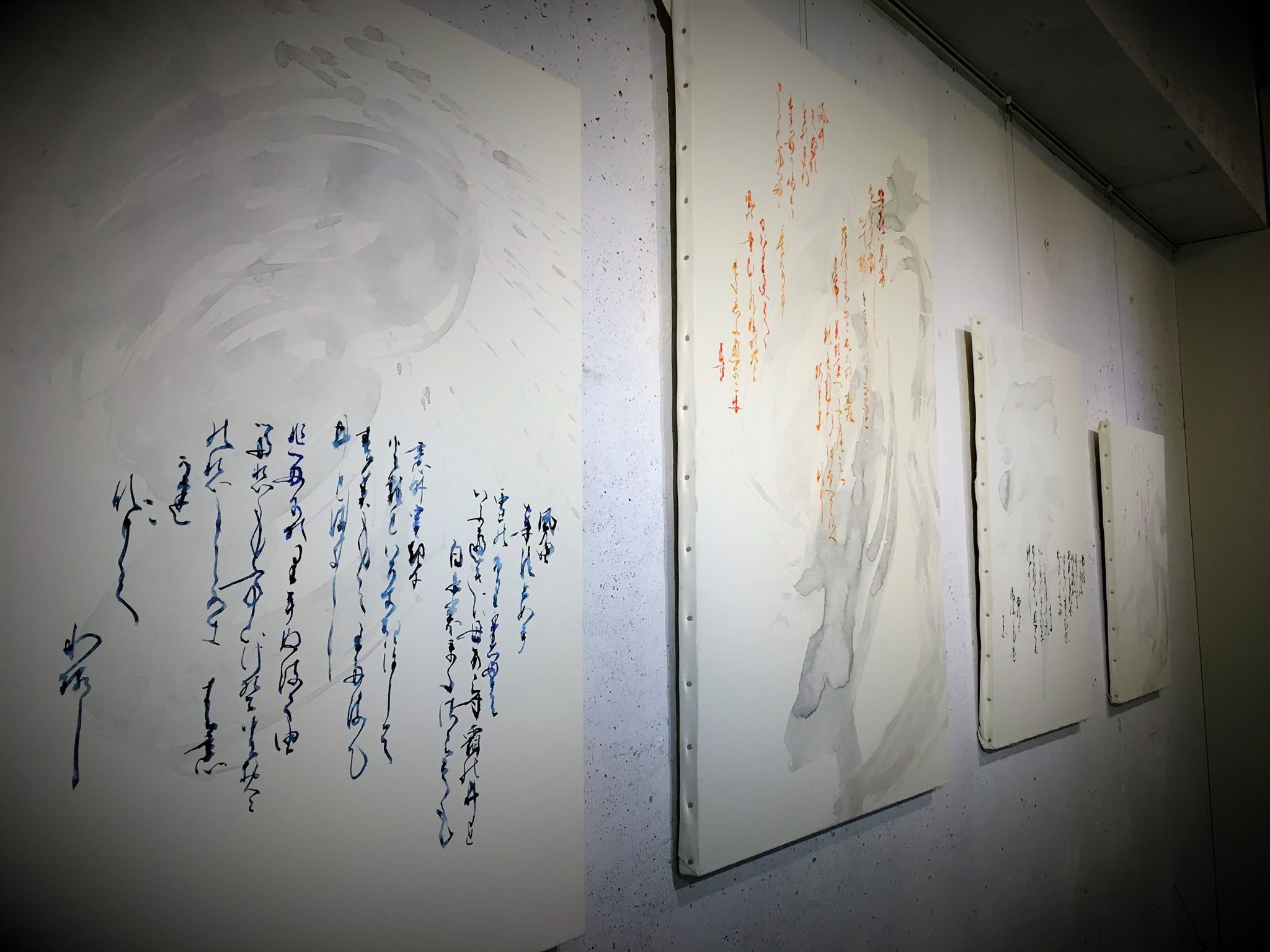

【今日の作品】

「玉雪開花」