過去の静かな変容

僕たちが生きているこの世界は、まるで巨大なパッチワークのように、無数の点と線で織り上げられている。その「点」は、経験だったり、知識だったり、あるいは昔の記憶の、少しばかり埃をかぶった断片だったりする。そして、時折、二つの点が予期せぬ場所でカチッと音を立てて繋がることがある。その瞬間、過去の意味合いは静かに変容する。

過去は変えられない、と人は言うけれど、僕はそうは思わない。

点と点が繋がったとき、過去の出来事は現在の光の中で新しい輪郭を与えられ、まるで古い小説に、気づかなかった一説を発見するように、その本質的な意味を変える。そういう意味で、過去は流動的なものだと思う。

東博の老猿と、一本道のノスタルジア

ここ数日、ソーシャルメディアで東京国立博物館(東博)の改修に関する様々な意見が飛び交っているのを、僕はぼんやりと眺めていた。僕自身も、年パスでしばしば訪れる場所だ。特に用事があるわけでもないのに、あの静かな空間の空気が必要になることがある。

東博の本館一階。

展示を順番に辿って、ほとんど終わりに近い、廊下の先に、その木彫は静かに佇んでいる。

高村光雲の「老猿」だ。

人の世界から一歩離れて、すべてを達観しているかのような、静かで力強い表情をしている。その素材が「栃の木」であることは知っていた。だが、最近知ったのは、その栃の木が、僕の生まれ育った栃木県鹿沼市の粕尾の山で採れたものだということ。さらに、高村光雲本人が、その木を目当てに、山まで訪れていたという事実だった。

参照:高村光雲「幕末維新回顧談」より『栃の木で老猿を彫ったはなし』(青空文庫)

山へ至る県道は、細く、駅のある街から足尾へ抜けていく一本道だ。

その道は、僕の実家の前を静かに通り過ぎていく。ということは、高村光雲という一人の芸術家が、老猿の材を探し求めて、僕が幼い頃に駆け回っていた、自宅の前の道を、たしかに歩いたということになる。

この事実は僕の中で、少し大袈裟に言えば、東博の老猿の存在を変えてしまったことになる。単なる優れた彫刻ではなく、それは僕の個人的な過去と、ある種、直接的に繋がった、肉体を持ったモニュメントになったのだ。一本道のノスタルジアは、こうして歴史と結びつき、僕の過去に新しい意味を付け加えた。

ジャズと、父が残した「ソング」

話は静かに、場所を変える。

先日、父が昔聴いていたの数十枚のレコードを、鎌倉の自宅へと運び込んだ。長く聴かれていなかったレコードは、カビの匂いと、時が堆積した埃を静かに纏っていた。

ここ最近の習慣として、

僕は毎朝、そのコレクションの中から一枚のレコードを取り出して、丁寧にクリーニングをして、ターンテーブルの上に乗せる。

コレクションのほとんどはジャズだ。スタン・ゲッツのサックスや、ビル・エヴァンスのピアノの透明な孤独感など、僕が以前から好んで聴いていたものもあった。しかし、大半は僕にとって初めて聴くレコードで、まるで見知らぬ港に辿り着いた船乗りのような気分で、新しい音に耳を澄ませる。

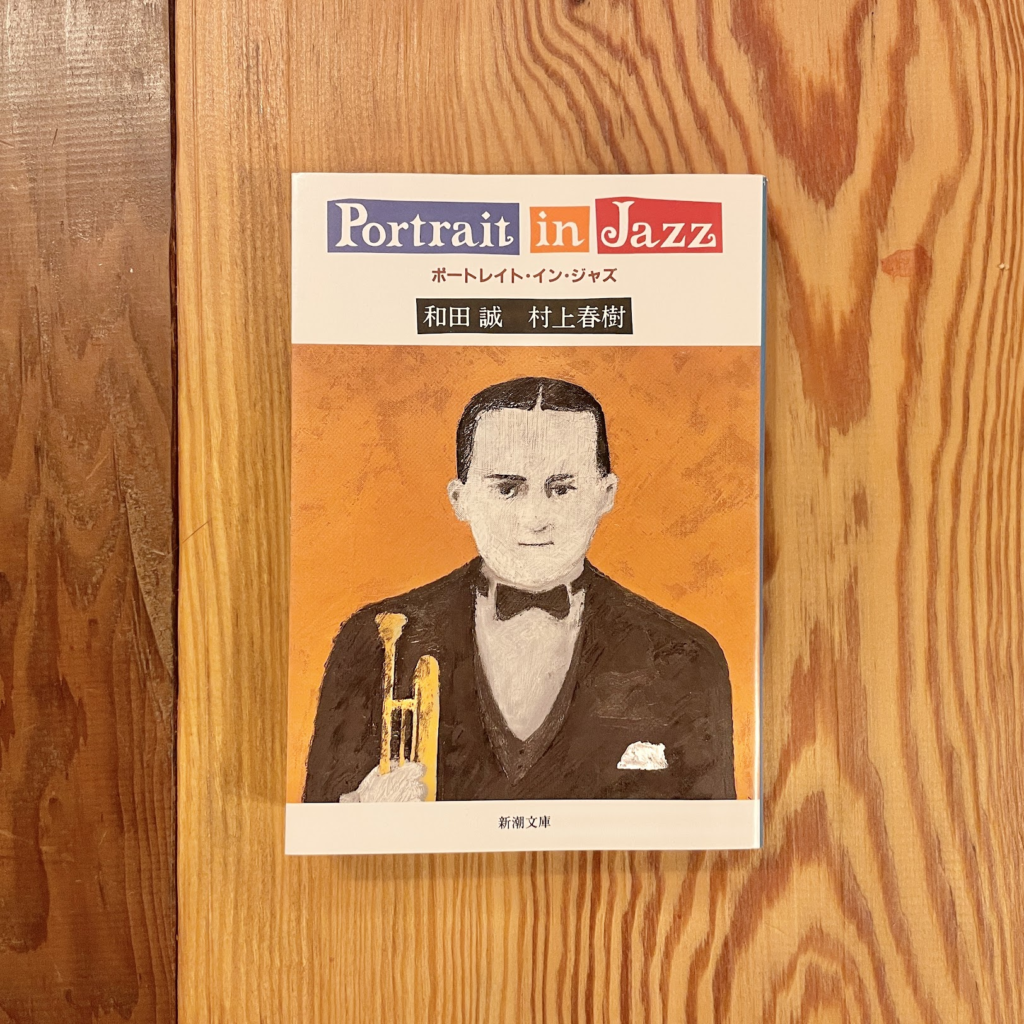

そして、初めて聴くその音楽が、僕の知っている世界になんらかのつながりがないものかと、ある一冊の本を同時に開く。村上春樹の『ポートレイト・イン・ジャズ』だ。

今朝、ターンテーブルに乗せた一枚が、偶然にもその一冊にもあった。

ホレス・シルヴァーのジャズ。

そのレコードのタイトルが、ちょっとした偶然の巡り合わせのように、僕の目に、耳に届いた。

『SONG FOR MY FATHER』。

父が昔聴いていた数十枚のレコードの静かなコレクションの中に、その一枚がちょっとした冗談のように、あるいは予言のように存在していたのだ。父の音楽の趣味は、僕自身の趣味とは少しばかり違うと思うし、生きている時代はそれこそまるっきり異なるけれど、この一枚のレコードが、感覚と時代を行ったり来たりしているのかもしれない。

高村光雲と一本道。父のレコードと、僕の読む一冊の本。

点と点は、いつもバラバラに存在しているように見える。けれど世界は、僕たちが気づかない間に、それらを繊細な糸で結びつけ、僕たちの過去を静かに、そして決定的に書き換えている。

小杉 卓