作品制作や練習に取り組む中で大切なのは、ここぞというときに集中できることだと思います。でもその集中が偶然とか気分的なものであっては、その後同じレベルの作品は作れないし、常に長時間の集中が必要かと言われれば、必ずしもそうではありません。

いくつかの種類の集中を使い分けることで、そのときに伸ばしたい能力を効率よく伸ばしたり、作品制作の時間をうまく管理できるよう心がけています。

3種類の「集中力」を使い分ける

まず、僕が意識して使い分けているのは3種類の集中力です。

テクニックのレベルを上げるための「小さな集中力」

作品制作に取り組むための「大きな集中力」

そして作品を生み出すときの「瞬発的な集中力」

スキルを上げるのは「小さな集中」の繰り返し

テクニックをレベルアップするための時間として僕は小さな集中力を意識しています。

時間にすればおよそ40~60分。ポイントは、

・同じような内容を

・繰り返す(30~60分を1セットとしてこれを数回)

ということ。

おもに臨書をする時間がこれにあたるわけですが、例えば1日中臨書をするとして、同じレベルの集中力を一日保ち続けることは簡単ではありません。どうしてもどこかで集中が途切れる。

集中力を欠いた状態の臨書はどう見ても線質が緩んでいて、練習(レベルアップを目標とした時間)の意味が全くなくなってしまいます。

それよりも、40~60分の時間にしっかり集中して書く。

これを1日の中で何度か繰り返すことを意識しています。

例えば、朝起きて朝食の前に1セット。朝食後に2セット目、昼食後に3セット目、就寝前に4セット目。これで1日に3~4時間のトレーニングになります。

1時間書いたところで、もう少し書きたい、まだ納得いかないというくらいがちょうどいい。1セットの中ではなかなか上達していることを感じなくても、日を重ねることで着実に線質が変わってきます。

この「変化(上達)」を測るうえで、取り組む内容はなるべく同じ大きさ・文字数の臨書を続けるのがポイントです。

今日は半紙で明日は条幅とか、今日は6文字/半紙で明日は2文字/半紙などの練習だと、なかなか集中するポイントが定まらずに紙ばかりを消費することになってしまいます。

僕が臨書をする際はたいてい半紙1枚に6文字を書きます。

臨書する書体にもよりますが、墨を磨って集中してこれを書くと5~6枚書き上げてだいたい60分。僕はこれを1セットにしています。

楷書のレベルを上げたいとか、かな文字に取り組みたいとか、目標がはっきりしている場合はこの「小さな集中」を繰り返すことで、そのレベルは着実に上がります。

何かを生み出すには「大きな集中」が必要

トレーニングという意味では小さな集中を繰り返すのが大切だですが、いざ作品を作る段階では1時間という時間はまったく十分ではありません。

毎日1時間ずつ、といった取り組み方で制作を進めると表現の流れが分断されてしまうから、ツギハギのある作品になってしまいます。これは書道という表現の特徴かもしれません。

制作磨る作品がどんなにシンプルな作品でも僕としては最低でも半日(5~6時間)くらいの時間がほしい。

作品の構想を固めたり、いろいろな表現を試してみたり、何度も書き直したりしていると時間はあっという間に過ぎてしまいます。

その数時間はその作品のことだけに集中します。

作品を仕上げるのは「瞬発的な集中」

「大きな集中」として数時間の時間を確保すれば作品が出来上がるかといえば、そうではありません。

書道の作品は数文字。

一文字の漢字の場合だってあります。

完成した作品を書いているのは、時間にしてしまえば数十秒、数分くらいです。その数秒間で、それまで考えてきたアイディアを、より魅力的に書き上げるのは「瞬発的な集中」です。

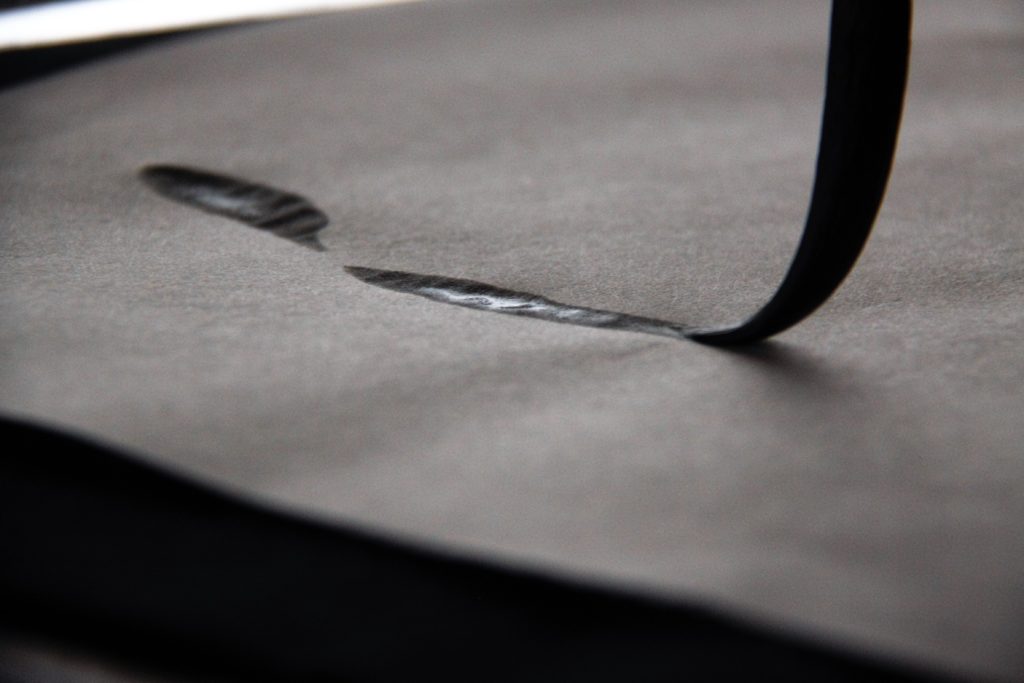

「こういう作品にしよう」と構成や線質のイメージを固めてから、いざ和紙に向かうわけですが、書き進める中で思い通りにいかないことももちろんある。思わぬところに墨が跳ねたり、想像していた以上に擦れてしまったり。

その時々の状況で最後まで書ききるには、いちいち考え込んでいる時間などありません。

瞬間的に、「こうする」という判断を下すというシーンの連続です。

書道はまさに“短距離走”ではないか

このプロセスは例えるならスポーツにも言えることかもしれません。

たとえば、自分が100メートル走の選手として数年後の東京オリンピックに出ることになったと想像してみます。

まず何をしますか?

僕だったら基礎体力をつけたり、走るフォームを整えたい。これは基礎的なトレーニングを何度も繰り返すことで身に着けるスキルだと思います。これは「小さな集中力」ですね。

そしてオリンピックを迎えます。

この期間や、本番の日にいたっては、自分が走る約10秒間をイメージして「大きな集中力」を持続させます。

そして迎えた決勝戦。

その瞬間には「瞬発的な集中」をもって100メートルを全力で駆けるわけです。

書道を100メートル走に例えるのは少し大げさかもしれませんが、大筋は外していないと思います。

集中する時間と種類をうまく使い分けながらトレーニング・本番に取り組むことが、より高いステージにつながっていると思って、書道のトレーニングに戻ろうと思います。

小杉 卓