シンプルな線こそ技量が問われる。

古典を臨書していると

「一」とか「十」はかなりの頻度で出てくるけれど

複雑な漢字よりもよほど難しい。

でも、作者はちゃんと書き分けている。

一本の線の中にいろいろな表情がある。

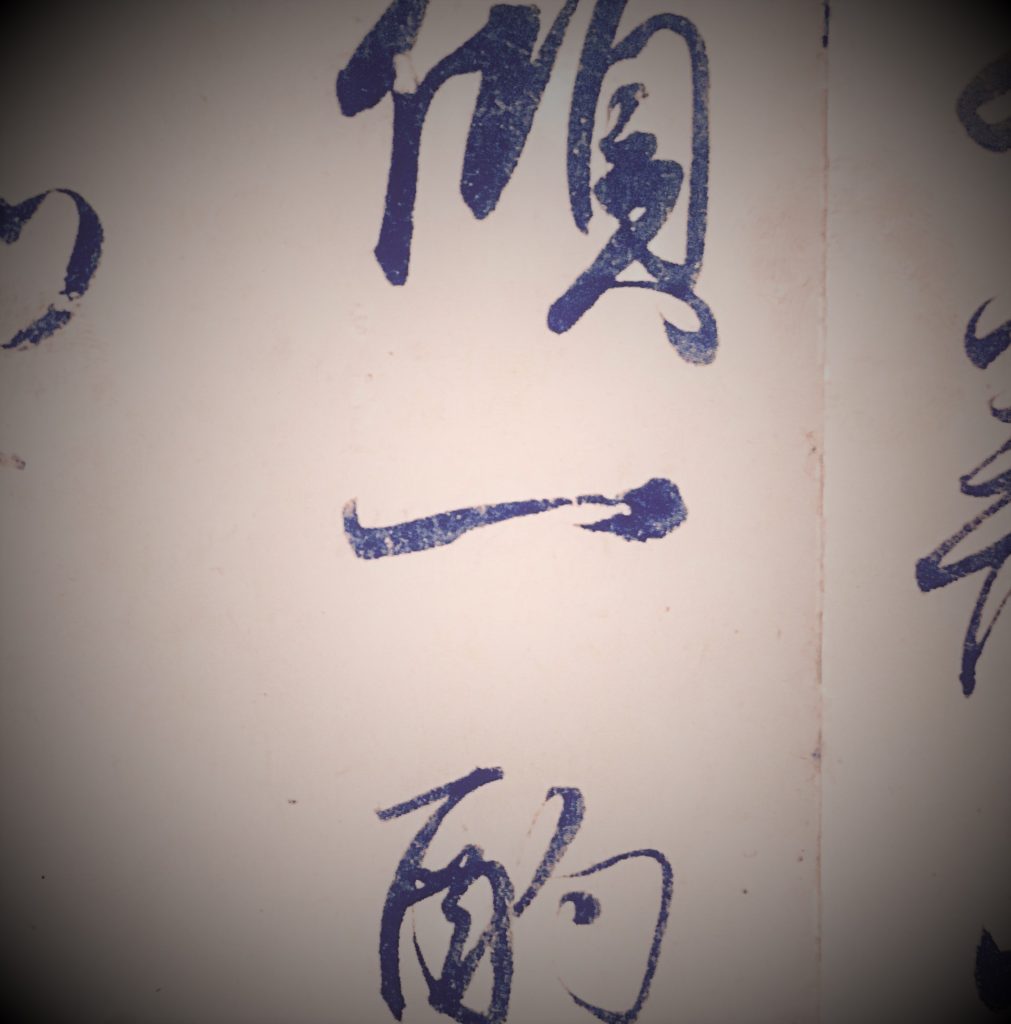

例えばこの「一」という字。

(藤原行成「白氏詩巻」より)

起筆から1/3くらいまでは太さを保ったまま筆を運び、

そこから一気に力を抜いている。

おそらくここで運筆のスピードも速くなっているだろう。

終筆では筆の圧力をかけたままに左側に筆を倒して、

起筆のポイントに向かうように筆を収めている。

実物の大きさはせいぜい2cmほど。

このわずかな線の中にこれだけの表現を詰め込めるなんて、

見事というほかない。

書道に取り組む中で、

一見すると画数の多い感じを難しく感じる方も多いと思う。

でも、画数が多いということはその分、

多くの線でその漢字の構成を支えることができる。

仮に一本、バランスを崩した線があっても、

その他の線の書きようによっては、文字全体としてのバランスを整えることができる。

画数が少ない文字の場合はこうはいかない。

「一」であれば一本、その線がその文字のすべてだ。

そこに技量のすべてが現れる。